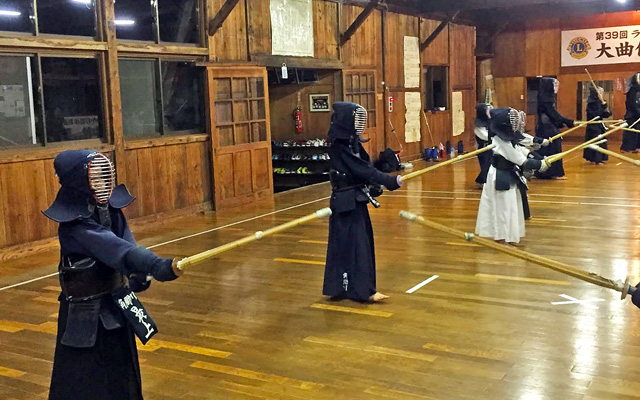

剣道の街「角間川」を顕現する道場

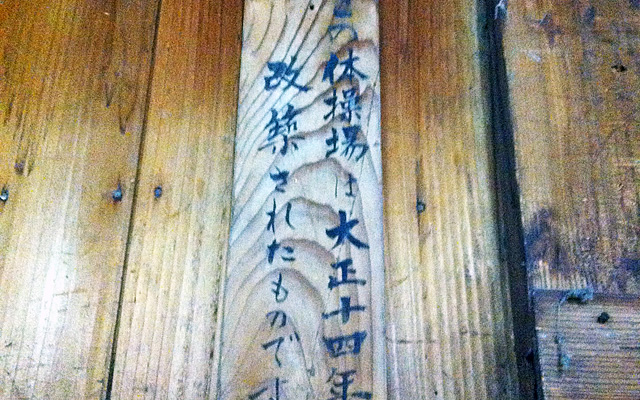

角間川小学校四上校舎の小体育館で、「体操場」と呼ばれていました。道場内には大正14年改築という木札が残っています。四上校舎解体時、プール跡に曳家されて残されました。角間川剣道の歴史を受け継ぎ、現在もこの場所で角間川剣道スポーツ少年団の子供たちが稽古に励んでいます。

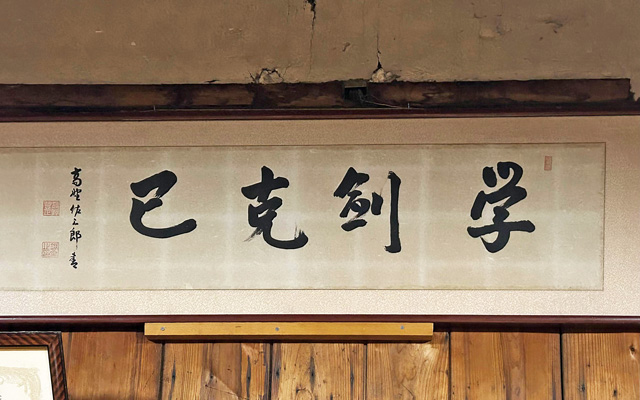

高野佐三郎書の扁額「学剣克己」

高野佐三郎(1862~1950)は、明治から昭和の激動期に現代剣道の基礎を築いた人物で、「剣聖」と呼ばれました。小野派一刀流を修め、警視庁や東京高等師範学校などで師範を務めました。初期の学校剣道普及に尽力し、剣道形制定の中心的役割を担い、剣術から剣道への発展を導きました。厳格な指導と高い人格で知られ、剣道を通じて精神修養と人間形成を重視する姿勢は、今日の剣道理念にも大きな影響を与えています。

旧高梨村の池田家の当主、池田文一郎が武道推進に力を注ぎ、大正8年から13年にかけて全国超一流の武道家を80人ほど招いて、高梨小学校講堂で池田家武道大会を開催した際に、高野佐三郎も招かれた記録があるそうです。角間川道場にあるこの扁額は、この際に揮毫されたものと推察されます。

学剣克己の意味

高野佐三郎が論説などで「学剣克己」と記している記録は確認できておりませんが、高野は技術の鍛錬による心身の鍛錬を重視しましたので、この扁額は以下のように解釈しました。

「学剣(がくけん)」= 剣を学ぶ

「剣を学ぶ」とは、単に剣術の技術を身につけることではなく、剣の道理を学び、人格を磨くことを含意していると思われます。剣道は「人間形成の道」であり、稽古を通じて礼儀・誠実さ・胆力・謙虚さ等を学ぶ姿勢を「学剣」の二字で示したと考えます。

「克己(こっき)」= 己に克つ

儒教に由来する教えで、自分の内なる煩悩、慢心、恐怖、怠惰、怒りなど、精神的な弱さや情動を制し、理性と節度をもって行動することを指す言葉です。「剣を学ぶ目的は、他人に勝つことではなく、己に克つことである」との信念に直結した二字です。

「学剣克己」とは、剣を学ぶことで自己を磨き(学剣)、己の弱さに打ち克つ(克己)という人間形成の道を示した言葉、と考えられます。

この「学剣克己」という言葉は、たった四字ですが、高野佐三郎の考える”剣道の修行における目的の明示”であり”稽古に臨む者への精神的指針”としての意味を持つと考えます。道場において掲げられた場合、それは単なる標語ではなく「この場において求められる覚悟」を象徴しているとも考えられます。またこの言葉は、現代武道が「勝負から修養へ」と移行する時代背景とも深く関係していたように思われます。剣道を単なる格技ではなく「人の道の修養」という意味付けを成そうとした高野の思想が垣間見える言葉だと思います。